特定商取引法により、事業者は運営会社名や店舗運営責任者といった「特定商取引に基づく表記」をECサイトに掲載することが定められています。取り扱う商品や業種にかかわらず、ECサイトが対象(例外もございます)となるため、ECサイトの開業を計画している方は、必ず理解しておく必要があります。

ここでは、特定商取引法の概要のほか、特定商取引法に基づく表記の項目や書き方、違反した場合の罰則などについて、わかりやすくご説明します。

目次

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、消費者を守るための法律のことです。ECサイトのような通信販売だけでなく、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者とトラブルが発生しやすい取引に対して、事業者側が守るべきルールを定めています。

正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、「特商法」と呼ばれることもあります。

対象となる特定商取引

特定商取引法で対象となる商取引は、以下のとおりです。

<特定商取引法の対象となる特定商取引>

- ・訪問販売:事業者が消費者の自宅などを訪問し、商品の販売、サービスの提供を行う契約をする取引

- ・通信販売:事業者が新聞、雑誌、インターネットなどに広告を出し、郵便、電話などの通信手段により申し込みを受ける取引

- ・電話勧誘販売:事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引

- ・連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、その個人に次の販売員の勧誘をさせて販売組織を連鎖的に拡大して行う取引

- ・特定継続的役務提供:エステティックサロン、語学教室といった、長期・継続的な役務(サービス)の提供と、それに対する高額の対価を請求する取引

- ・業務提供誘引販売取引:仕事を提供するという口実で消費者を誘引し、仕事に必要だとして商品などを売る取引

- ・訪問購入:事業者が消費者の自宅などを訪問し、物品を購入する取引

なお、インターネット上での取引は、通信販売に該当します。

特定商取引法の内容

特定商取引法は、行政規制と民事ルールを規定している法律です。それぞれの概要についてご説明します。

特定商取引法の行政規制

特定商取引法は、消費者への適切な情報提供等の観点から、上述した取引類型に応じ、以下のような規制を行っております。

氏名等の明示の義務づけ

事業者は、勧誘の開始前に、事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げることを義務づけられています。ECサイトの場合は、ECサイトにこれらの内容を表記することになります。

不当な勧誘行為の禁止

事実と異なる情報の告知や、不安をあおる告知などの不当な勧誘行為は禁止されています。通常、必要とされる商品の量やサービス回数を著しく超えると知りながらの販売も不当な勧誘行為です。

広告規制(虚偽・誇大広告の禁止)

事業者が広告を出稿する際には、重要事項の表示を義務づけるとともに、虚偽や誇大な広告を禁止しています。ECサイトは実店舗とは異なり、実物を確認できないからこそ誠実な広告を心掛けましょう。

書面交付義務

事業者は、契約締結時等の際に重要事項を記載した書面を消費者に交付することが義務づけられています。重要事項とは、商品やサービスなどの質や用途に関する内容や、対価などの取引条件などが該当します。

特定商取引法における通信販売の行政規制

特定商取引法では、消費者への適切な情報提供の観点から、通信販売においても規制をしています。規制される項目は、以下のとおりです。

(1)広告の表示

通信販売では、商品販売の条件などの情報が広告を通じて提供されるため、広告内容が不十分だとトラブルの原因になりかねません。

特定商取引法では、商品の販売価格や代金、引き渡し時期などを明確に記載するよう定めています。

(2)誇大広告などの禁止

特定商取引法では、「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

これらは、誇大広告、事実と大きく相違する内容の広告による消費者トラブルの未然防止が目的です。

(3)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

特定商取引法では、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することが原則禁止されています。

この規制は、EC事業者だけでなく、通信販売の電子メール広告受託事業者も対象となります。

(4)未承諾者に対するファクシミリ(FAX)広告の提供の禁止

未承諾者に対するファクシミリ(FAX)広告は、消費者があらかじめ承諾しない限り禁止です。なお、FAX広告を提供した場合は、消費者からの承諾・請求を受けた日から原則として1年間にわたり、広告を提供した記録を残す必要があります。

(5)特定申し込みを受ける際の表示

特定申し込みとは、事業者が所定の様式の書面、またはインターネットを介して通信販売の契約の申し込みを行うケースのことです。

事業者がこのケースで特定申し込みを受ける際は、消費者が必要な情報を一覧できるようにする必要があります。

(6)前払式通信販売の承諾等の通知

前払式通信販売とは、消費者が商品の代金の全部または一部を、商品の引き渡し前に支払うことです。

事業者は、前払式通信販売において代金を受け取ってから商品を引き渡すまでに時間がかかる場合、代金を受け取った年月日、商品の受け渡し時期などを記した書面を消費者に渡す必要があります。

(7)解除妨害のための不実告知の禁止

特定商取引法では、事業者が消費者に通信販売の契約の申し込みを撤回・解除されるのを妨げるために、不実告知をすることを禁止しています。

不実告知とは、事実と異なることを告知する行為のことです。

(8)契約解除に伴う債務不履行の禁止

債務不履行とは、売買契約の申し込みが撤回された場合に、事業者が代金返還などの原状回復義務を拒否したり、遅延したりすることです。

特定商取引法では、契約解除に伴う事業者の債務不履行を禁止しています。

(9)顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止

特定商取引法では、顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為は禁止です。具体的には、インターネット通販において消費者が申し込み内容を容易に確認・訂正できるようにしていないケースなどを指します。

出典:消費者庁取引対策課「特定商取引法ガイド 通信販売」

特定商取引法の民事ルール

特定商取引法の民事ルールは、消費者と事業者の取引をスムーズにし、トラブルを防ぐことを目的としています。消費者による契約の解除や取り消しなどを認め、事業者からの損害賠償請求を制限する内容です。特定商取引法による民事ルールには、以下の3つがあります。

クーリング・オフ

クーリング・オフは、商品やサービスの申し込みまたは契約を交わし、契約書などの法定書類を受け取った後でも、一定の期間内であれば無条件で解約できるというルールです。クーリング・オフが可能な期間は業態によって異なりますが、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の場合は20日間と定められています。

通信販売にはこの規定は適用されないため、ECサイトにはクーリング・オフに関する規定はありません。ただし、特定商取引法第15条の3には、通信販売で商品を販売する場合、商品の引き渡しを受けた日から8日間以内であれば契約の申し込みを撤回・解除できると規定されていますので、注意しましょう。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込み撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

意思表示の取り消し

事業者が間違った情報を提示したり、伝えるべきことを故意に伝えなかったりしたために消費者の判断を誤らせた場合には、消費者は「意思表示の取り消し」が認められています。意思表示の取り消しは、メール等で購入や契約の取り消しを求めることで行えます。

損害賠償額等の額の制限

特定商取引法は、通信販売による契約が解除または取り消された場合について、損害賠償請求額の上限を定めていません。

ただし、特定継続的役務提供については、サービスの解約による損害賠償請求額に上限を設けています。特定継続的役務提供は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が指定されています。語学教室の6ヵ月コースや家庭教師の1年コースなど、長期の契約を途中解約した場合、事業者側から高額な損害賠償を請求されることを防ぐのが目的であり、上限額はサービスによって決められており、サービスの利用前と利用後で異なります。

特定商取引法に違反した場合の罰則

特定商取引法では、違反の内容によって異なりますが、罰則も規定されています。対象が個人の場合、科せられる可能性がある刑罰は、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方です。刑罰の対象が法人の場合は、最大で3億円以下の罰金が科される可能性があります。

ある大手企業は、運営する大規模ECサイトにおいて景品表示法に違反し、摘発されました。違反の内容は、通常の価格とセール価格を並べて表示したものの、通常価格を実際の価格よりも高価に設定し、消費者に70%引きと思わせていたというものです。これにより同企業は、再発防止の措置命令を受けました。

刑罰以外にも発せられる可能性があるのが、行政処分です。行政処分には、問題がある部分の改善を命じる「指示」や、最長2年間にわたって業務を禁じられる「業務停止命令」、業務停止期間中に指名された個人が同業の会社を立ち上げることを禁ずる「業務禁止命令」があります。

また、特定商取引法に基づく行政処分が執行された場合、事業者名や処分内容などの情報が公表されます。

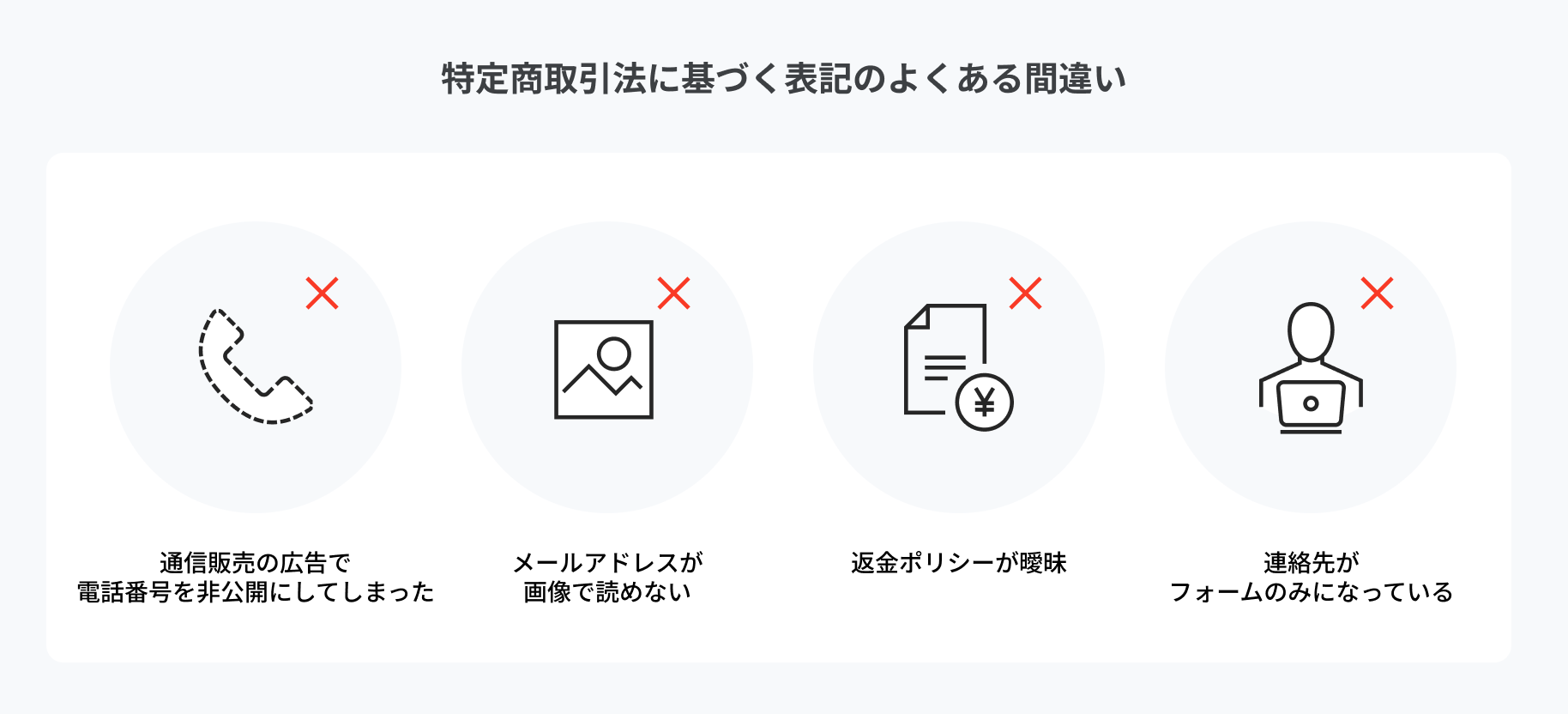

特定商取引法に基づく表記のよくある間違い

特定商取引法に基づく表記は、間違えやすい事項があるため注意が必要です。特定商取引法の表記のよくある間違いについて解説します。

通信販売の広告で電話番号を非公開にしてしまった

通信販売では、広告を出す際に事業者の名称、住所のほか、電話番号も記載する必要があります。電話番号が記載されていない広告は、行政規制の対象となるため注意しましょう。

メールアドレスが画像で読めない

通信販売では、ECサイトなどにメールアドレスを画像で表示してしまい、読みにくくなってしまうケースがあります。画像の文字は読みにくく、視力が弱い方の場合は認識できなくなってしまうため、おすすめできません。

返金ポリシーが曖昧

返金ポリシーが曖昧であるのも、特定商取引法に基づく表記のよくある間違いです。

返金ポリシーが曖昧だと、どのようなケースなら商品・サービスの代金を返してもらえるのか、消費者がわからなくなります。トラブルに発展してしまうケースもあるため、返金ポリシーはできるだけ明確に記載しましょう。

連絡先がフォームのみになっている

事業者の連絡先がフォームのみになっていることも、特定商取引法に基づく表記のよくある間違いです。 例えば、通信販売で広告を出す場合、事業者は自社の名称、住所、電話番号を広告に表示する必要があります。連絡先がフォームのみだと、行政規制の対象となる可能性があるため注意が必要です。

特定商取引法に基づく表記の書き方

特定商取引法に基づく表記は、ECサイトには必須の情報です。特定商取引法に基づく表記を掲載する場合は、ECサイト内に店舗運営会社に関するページを作り、ヘッダーやフッターなどにリンクを設置することで、消費者にわかりやすく情報を伝えます。

ここでは、特定商取引法に基づく表記の一部の項目とその書き方について見ていきましょう。

出典:消費者庁取引対策課「特定商取引法ガイド 通信販売」

事業者の氏名(名称)等

特定商取引法に基づく表記として、事業者の氏名(名称)を表記します。事業者が法人の場合は、登記簿上の名称を記載する必要があり、通称や屋号、サイト名は認められません。また、法人の場合、代表者の氏名もしくは通信販売の業務の責任者の氏名を記載する必要があります。他方、事業者が個人事業主の場合、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を記載する必要があります。

事業者の住所、電話番号

事業者の住所と電話番号も、特定商取引法に基づく表記として記載が必要です。住所については、個人事業主、法人のいずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じ)を正確に(住所の番地を省略したりすることはできません)記載する必要がありますが、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの住所を表記することもできます。電話番号については、確実に連絡が取れる番号を記載する必要があります。また、電話番号のほか、サイトのURLやメールアドレス(電子メールで広告をするときは、電子メールアドレスの記載は必須となります)、対応可能な時間帯も明記すると、消費者からの信頼を得られやすいでしょう。

商品の販売価格

特定商取引法に基づく表記として、商品の販売価格に加えて、送料(送料が別に記載されていない場合、送料は販売価格に含まれていると推定されることになります)や手数料、ラッピング代など、消費者が負担する費用を表記します。税込金額が明確にわかるように注意しましょう。送料が発送先によって異なる場合は、表にまとめると見やすくなります。商品の販売価格や送料などが各商品のページに表記されていれば、特定商取引法に基づく表記では省略しても問題ありません。

支払い方法と支払いの時期

特定商取引法に基づく表記として、支払い方法と支払いの時期を表記します。支払い方法は、利用できるすべての方法の明示が必要です。複数の支払い方法がある場合、いつ支払いが発生するのかを明記しておきましょう。

商品の引き渡し時期

特定商取引法に基づく表記として、商品の引き渡し時期を表記します。商品の引き渡し時期とは、消費者からの注文を受けた後に、商品が消費者の元に届く時期をいい、商品の引き渡し時期については、期間または期限を表示することが必要です。

返品や交換についての規定

特定商取引法に基づく表記として、返品や交換についての規定を表記します。ECサイトはクーリング・オフに関する規定はありませんが、特定商取引法第15条の3は通信販売における売買契約の解除等について規定があります。ただし、この条項は、事業者が契約の申し込みの撤回や解除につき、明瞭な表示により特約を明記していた場合、その特約に従うことになるので、特約を定める場合は、ECサイトの規定に沿って、返品や交換に応じる条件、送料をどちらが負担するかなどを明瞭に表記しましょう。

そのほか、商品に応じた情報

そのほか、特定商取引法に基づく表記として、商品に応じて必要な情報を表記します。

例えば、ゲームソフトやPCアプリを販売する場合は、対応機種や動作環境の表示が必要です。許可や免許が必要な商品を扱う場合には、その内容も表記しておきます。

特定商取引法に基づく表記の例

特定商取引法に基づく表記の例をまとめると、以下のようになります。こちらを参考に、ECサイトの規定に沿った情報を表記してください。

■特定商取引法に基づく表記の例

| 販売業者 | 株式会社◯◯ |

|---|---|

| 代表責任者 | ◯◯◯◯ |

| 所在地 |

〒◯◯◯-◯◯◯◯ 東京都◯◯区◯◯ ◯-◯-◯ |

| 電話番号 | 03-◯◯◯◯-◯◯◯◯ |

| 電話受付時間 | 8:00〜17:00 |

| メールアドレス | ◯◯◯◯@◯◯◯◯.com |

| サイトURL | https://www.◯◯◯◯.com |

| 販売価格 | 各商品の紹介ページに記載している価格とします。 |

| 商品代金以外に必要な料金 |

消費税、送料(全国一律◯◯◯円) ※◯◯◯円以上購入すれば送料無料、ラッピング代◯◯◯円(希望者のみ) |

| 引き渡し時期 | ご注文から◯日以内に発送します。 |

| お支払い方法とお支払いの時期 |

クレジットカード決済:ご注文時にお支払いが確定します。 代金引換:代金は商品お届け時、配送員に現金でお支払いください。 コンビニ決済:ご注文から◯日以内に、コンビニでお支払いください。 |

| 返品・交換・キャンセルについて |

商品発送後の返品・交換・キャンセルには、基本的に対応しておりません。 商品に欠陥がある場合のみ交換が可能ですのでご連絡ください。 |

| 返品期限 | 商品出荷から◯日以内にご連絡ください。 |

| 返品送料 |

商品に欠陥がある場合は、弊社で負担いたします。 それ以外は、お客さまのご負担になります。 |

| 古物商許可証 | 東京都【許可番号】第◯◯◯◯号【販売管理者】◯◯◯◯ |

なお、こちらはあくまで参考例となりますので、以下のサイトなどをご参照いただき、各事業者さま のサービスに合わせて表記事項をご作成ください。

通信販売広告について|通信販売|特定商取引法ガイド

SBペイメントサービスが選ばれる理由

ECサイトを運営するためには、特定商取引法に基づく表記が必要です。また、特定商取引法に基づく表記は、お客さまが安心して買い物をするために必要な情報であるため、表記すればお客さまからの安心にもつながります。

法律の遵守に加えて、数多くの決済手段を用意し、お客さまの利便性を高めることも、ECサイトの信頼度を高める手段のひとつです。

SBペイメントサービスは、クレジットカード決済だけでなく、キャリア決済やコンビニ決済、モバイル決済など、多種多様な決済方法をご用意しています。また、ニュースリリース配信などの「マーケティング支援プラン」もご用意し、ECサイトの開業をサポートします。

ECサイトの開設をご検討の際には、多くの実績を備えたSBペイメントサービスにご相談ください。

よくあるご質問

- Q.

- 特定商取引法に基づく表記は、どこに表示すればよいですか?

- A.

- 特定商取引法に基づく表記を掲載する場合は、ECサイト内に店舗運営会社に関するページを作り、ヘッダーやフッターなどにリンクを設置することで、消費者にわかりやすく情報を伝える必要があります。これにより、消費者が容易に情報を確認できるようになります。

- Q.

- 特定商取引法に基づく表記の内容を間違っていた場合、どうなりますか?

- A.

- 特定商取引法では、行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示、業務停止命令、役員などの業務禁止命令などの行政処分の対象となります。また、一部は罰則の対象にもなるため注意が必要です。刑罰の対象が個人の場合、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

- Q.

- 個人事業主でも特定商取引法に基づく表記は必要ですか?

- A.

- はい、取り扱う商品や業種にかかわらず、すべてのECサイトが対象となるため、個人事業主の方も特定商取引法に基づく表記が必要です。事業者が個人事業主の場合、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を記載する必要があります。

その他のご不明点はFAQ よくあるご質問をご確認ください。