オンライン決済システムの主な接続方式には、「リンク型」「トークン型」「API型」「メールリンク型」の4パターンがあります。このうち、メールリンク型を活用した決済の仕組みがメールリンク決済です。

今回は、メールリンク決済の基本的な仕組みや主な種類、導入するメリット・デメリットについてわかりやすく解説いたします。メールリンク決済に適した事業や、代行会社の選び方に関しても要点をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

メールリンク決済とは?

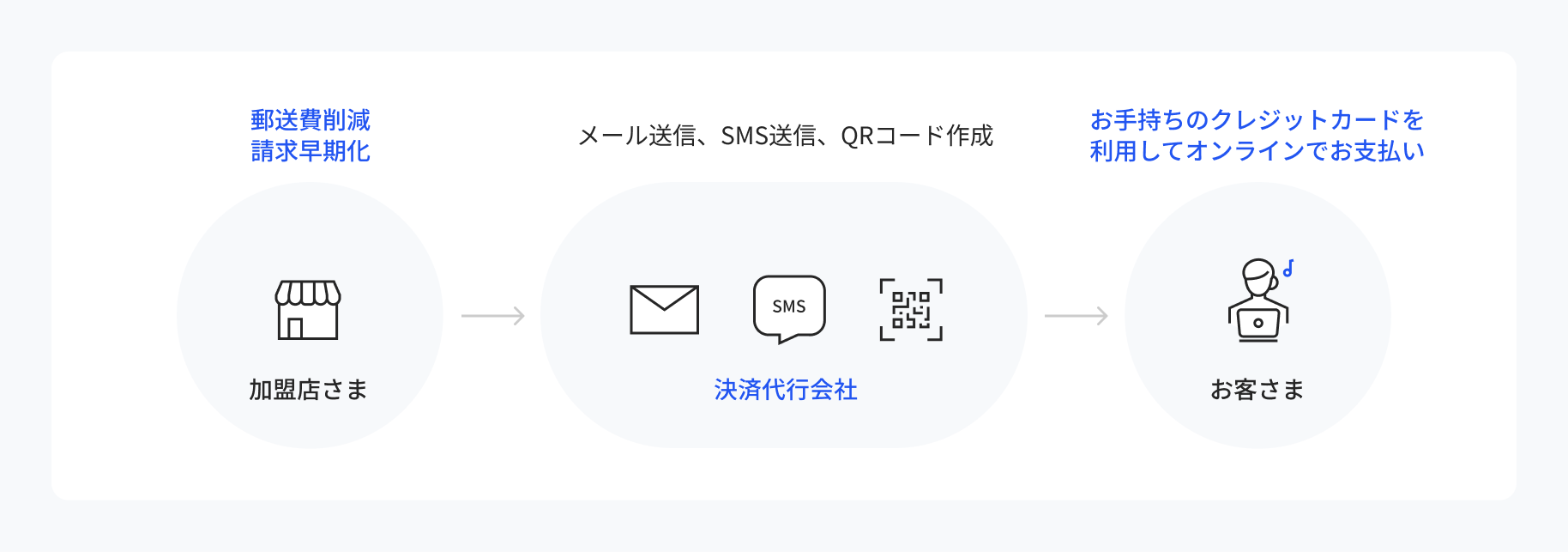

メールリンク決済とは、メールに掲載されているURLやQRコードからオンライン決済ができる仕組みのことです。決済用のURLやQRコードを、メールやSMSなどで送付すればお客さま側での決済が可能になるため、オンライン・オフラインを問わず、さまざまな業態の事業者さまにとって利用しやすい決済サービスといえます。

メールリンク決済の仕組み

メールリンク決済は、決済用URLやQRコードから決済代行会社が提供する画面へ遷移して決済が行われるのが基本的な仕組みです。お客さま側から見た場合、以下の流れで決済サービスが提供されます。

<メールリンク決済の流れ>

1. 購入手続きページなどで決済ボタンを押す

2. 決済用URLまたはQRコードが記載されたメールが届く

3. メールのリンクをタップすると決済画面へ遷移する

4. 遷移先の決済画面にて決済の手続きを進める

これらのうち、「2」~「4」は決済代行会社が提供するサービスのため、事業者さまは決済画面を自社で準備する必要がありません。

また、事業者さまは決済プロセスに関与しないことから、お客さまのクレジットカード情報をはじめとする個人情報を保持することなく決済の仕組みを提供できます。

メールリンク決済は3種類

決済用URLやQRコードをお客さまに送付するには、いくつかの方法があります。メールリンク決済の種類は、主に以下の3つです。

<メールリンク決済の種類>

・Eメール型

・SMS型

・QRコード型

それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

Eメール型

Eメール型のメールリンク決済は、Eメールを通じて決済用URLやQRコードを送付します。お客さまがメールアドレスさえ保有していれば、決済サービスを提供できる点がメリットです。

SMS型

SMS型のメールリンク決済は、スマートフォンなどのショートメッセージを通じて決済用URLやQRコードを送付します。Eメールよりも即時性に優れており、開封率が高いことから、通常の支払いのほか、料金未払いのお客さま向けへの督促などにも用いられます。

QRコード型

QRコード型のメールリンク決済は、QRコードを通じて決済画面を提供します。メールやWebサイトの画面のほか、申込書など紙ベースの媒体にも決済用リンクを掲載可能です。実店舗においてメールリンク決済を提供したい場合に、専用のシステムなどを導入することなく決済サービスを提供できます。

メールリンク決済のメリット

メールリンク決済は、事業者さまにとってさまざまなメリットがあります。メールリンク決済を活用する主なメリットは、以下の3点です。

<メールリンク決済の主なメリット>

・ECサイトやメールサーバーが不要

・クレジットカード情報非保持に対応

・請求や入金確認の効率化が可能

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ECサイトやメールサーバーが不要

メールリンク決済はEメール・SMS・QRコードを通じて決済事業者が提供する決済画面に遷移する仕組みのため、商品やサービスを販売する事業者さま側でECサイトやメールサーバーを用意する必要がありません。Webサイトの構築や改修、サーバー構築などが不要のため、低コストかつスピーディーに導入できるというメリットがあります。

実店舗においても専用の決済端末などを導入する必要はなく、決済画面に遷移するためのQRコードのみ設置すれば決済サービスを提供できます。このように、コストを抑えて短期間で決済の仕組みを導入できる点が大きなメリットです。

クレジットカード情報非保持に対応

メールリンク決済には、事業者さまがお客さまのクレジットカード情報を保持することなく、決済サービスを提供できるメリットもあります。事業者さま側でクレジットカード情報を保持した場合、情報の漏えいや窃取といったリスクが発生し、その対策も必要です。

そのため、改正割賦販売法では加盟店(事業者さま)によるクレジットカード情報の非保持化が義務付けられています。

メールリンク決済では決済代行会社が提供する決済の仕組みを利用するため、事業者さまがクレジットカード情報を保持することはありません。このように、クレジットカード情報非保持に対応できることも、メールリンク決済を導入するメリットのひとつといえます。

クレジットカード情報の非保持化については、以下の記事で詳しく説明しております。

クレジットカード情報の非保持化とは?EC事業者が実施すべき対策 | SBペイメントサービス

請求や入金確認の効率化が可能

請求書の発行や郵送の手間とコストを削減でき、効率化につながることもメールリンク決済のメリットです。請求に際して請求書を発行し、さらに郵送するとなると、購入から決済までのあいだにタイムラグが発生するのは避けられません。メールリンク決済を導入することで、こうしたタイムラグがなく決済を進められます。

また、管理画面にて入金済・未入金といった決済ステータスを随時確認することが可能です。入金確認に要していた時間が削減され、コア業務に集中しやすくなるでしょう。

このように、決済にまつわるさまざまな業務の効率化が実現することは、メールリンク決済の大きなメリットです。

メールリンク決済のデメリット

メールリンク決済には多くのメリットがある一方で、デメリットとなりうる面もあります。具体的には、以下の2点に注意が必要です。

<メールリンク決済の主なデメリット>

・決済画面にアクセスできる時間に期限がある

・お客さまがメールを確認できない場合がある

それぞれ、具体的に見ていきましょう。

決済画面にアクセスできる時間に期限がある

メールリンク決済では、決済画面にアクセスできる時間に期限が設けられています。アクセス期限が切れた場合、決済用URLを再送して決済画面にあらためてアクセスしてもらわなくてはなりません。

決済用URLの再送は、お客さまと事業者さまの双方にとって手間ではありますが、クレジットカードの不正利用を防ぐために必要な仕組みであるため、注意して利用しましょう。

お客さまがメールを確認できない場合がある

お客さまの環境によっては、決済画面へのリンクが記載されたメールを受信できない可能性があります。ドメイン指定受信を設定していたり、迷惑メールフォルダにメールが届いてしまったりするおそれがあるほか、注文時にお客さまがメールアドレスを間違えて入力している場合もあるからです。

メールリンク決済において決済画面を提供する手段は、メール・SMS・QRコードのいずれかです。メールやSMSを正常に受信できなかった場合、お客さまが決済の手続きを進める手段がなくなります。

このように、状況によっては決済ができない可能性もあることを理解する必要があるでしょう。

メールリンク決済に適した事業

メールリンク決済は、どのような事業で活用できるのでしょうか。メールリンク決済に適した事業をご紹介します。

SNSやカタログでの販売

メールリンク決済は、SNSやカタログでの販売に適しています。決済システムを自社で用意する必要がなく、ECサイトや実店舗がなくても商品を販売できるからです。SNSのDMや、注文時に取得したメールアドレス、電話番号に決済用URLを送付することで、決済サービスを提供できます。

なお、決済システムを自社で構築する必要がなければ、その分のリソースを販売活動に集中させやすくなります。SNSでのライブコマースなどとの相性も良いため、メールリンク決済が選ばれるケースが少なくありません。

実店舗での接客や販売

実店舗で接客や販売をする場合にも、メールリンク決済ならクレジットカードや現金を扱うことなく決済の仕組みを導入できます。ジムや学習塾、保険、美容院、旅行代理店など、実店舗での接客・販売が中心の事業におすすめです。

実店舗で現金を扱う場合は、お支払いのタイミングはもちろん、現金の入金・回収や釣り銭の準備などにも人手が必要です。このような面で人手不足を感じている事業者さまにも、メールリンク決済の導入が向いています。

継続的な課金に対応している決済代行会社を選べば、毎回来店してもらわなくても定期的に決済を実行できます。初回のみ来店してもらい、翌月以降はオンラインと実店舗の両方で接客・販売するようなビジネスにおいても、決済用URLで支払えるメールリンク決済が適しているでしょう。

オーダーメイド販売や予約販売

オーダーメイド販売のような事業にも、メールリンク決済は適しています。オーダーメイドの場合、事前に提示した見積もり額と実際の請求金額が異なるケースは少なくありません。このようなビジネスにおいても、確定した請求額を決済用URLやQRコードで送付するだけで済む点が大きなメリットです。

また、予約販売にもメールリンク決済が活用できます。注文から納品まで数週間から数ヵ月といった期間が空く場合でも、商品の出荷準備が整った時点で決済用URLを送付できるからです。

対応業務に応じて料金が変動するサービス

メールリンク決済は、対応業務に応じて料金が変動するサービスにも親和性があります。例えば、修理や修繕のようなサービスは、作業を行う現場や現物を確認するまで料金が確定できないことも少なくないため、料金確定後に決済用URLを送付できるメールリンク決済が適しています。

同様の理由で、士業やコンサルタントのように提供する役務に応じて報酬が変動するサービスにもおすすめです。

メールリンク決済の代行会社の選び方

メールリンク決済の代行会社を選ぶ際に、確認しておきたい点をまとめました。代行会社によって対応状況が異なるため、以下の3点をチェックしておくことが大切です。

自社の商品や業務フローに適しているか

忘れずに確認しておきたいのは、メールリンク決済が自社の商品や業務フローになじむかという点です。例えば、定期的に課金したい場合は、継続課金に対応している代行会社を選ぶ必要があります。また、請求方法が自社の業務フローに組み込めるかも確認が必要です。

さらに、入金サイクルにも注意しましょう。メールリンク決済に限らず、決済代行会社を利用する場合、決済から実際の入金までにタイムラグが発生します。この期間が短いほどキャッシュフローが安定しにくく、資金繰りのリスクが高くなりがちです。できるだけ入金サイクルが短い決済代行会社を選ぶことで、こうしたリスクを低減できます。

導入や利用に必要な費用は適切か

メールリンク決済を導入するにあたって、必要とされる費用が適切な範囲に収まっているかどうかも確認が必要です。初期費用や月額費用、手数料などは決済代行会社によって異なります。

また、手数料以外に保証金などが発生する場合があるため、具体的にどのようなコストがかかるのかを十分に確認してください。

決済代行会社のWebサイトには、一般的な料金プランが掲載されているケースが多く見られます。実際に契約すると、そのほかの費用が生じることも珍しくありません。複数の決済代行会社に見積りを依頼し、導入や利用に必要な費用の詳細を確認したうえで、契約する決済代行会社を選ぶことが大切です。

セキュリティは問題ないか

メールリンク決済は、クレジットカード情報の非保持に対応している決済サービスとはいえ、セキュリティに問題がないか十分に確認することは重要です。決済画面へのアクセス期限の設定状況など、基本的なセキュリティ対策が講じられているかをチェックしましょう。

また、決済代行会社側がセキュリティ事故を起こしたり、不正アクセスの被害に遭ったりすれば、お客さまの信頼を損なうのは避けられません。PCI DSSなどのセキュリティ基準に準拠しているか、プライバシーマークを保持しているかなど、決済代行会社のセキュリティ対策状況を確認することをおすすめします。

メールリンク決済はSBペイメントサービスがおすすめ

メールリンク決済の導入を検討している事業者さまには、SBペイメントサービスのメールリンク型サービスがおすすめです。メールリンク型サービスは、継続課金や複数の請求登録方法に対応しており、幅広い事業者さまにご利用いただけます。また、セキュリティレベルが高く、決済代行会社としての実績も豊富であることから、安心してご利用いただける点が大きなメリットです。

SBペイメントのメールリンク型サービスを活用して、メールリンク決済を手軽に導入してみてはいかがでしょうか。

よくあるご質問

- Q.

- メールリンク決済とは?

- A.

- メールリンク決済とは、決済画面に遷移するURLやQRコードを、メール、SMSなどで送付することにより、オンライン決済サービスを提供できる仕組みです。事業者さまが自社で決済システムを構築することなく決済の仕組みを導入できるため、オンライン・オフラインを問わず、幅広い業態のビジネスに活用できます。決済用URLをメールやSMSで送付するほか、QRコードを掲載することにより、決済サービスの提供が可能です。

- Q.

- メールリンク決済での支払いは安全ですか?

- A.

- メールリンク決済は、安全性の高い決済方法です。お客さまは決済代行会社が提供する決済画面で支払いの手続きを行うため、事業者さま側でクレジットカード情報などを保持する必要がありません。クレジットカード情報の漏えいや流出といったリスクを回避できます。メールリンク決済を導入することで、改正割賦販売法で義務付けられているクレジットカード情報の非保持化にも対応可能です。

その他のご不明点はFAQ よくあるご質問をご確認ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。