掛売りという言葉をよく耳にするものの、売掛金や買掛金とどう違うのか、メリットはどういった点にあるのか、明確に説明するのは難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。掛売りを導入する際には、発生しうるデメリットを理解したうえで、適切な対策を講じておくことが大切です。

本記事では、掛売りの意味やメリット・デメリットをはじめ、デメリットへの対策方法についてわかりやすく解説します。掛売りを導入する際の基本的な流れや代行サービスにもふれていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

掛売りとは?

掛売りとは、商品やサービスを販売した際に代金を後日まとめて回収する取引方法のことです。掛売りによる決済方法には、大きく分けて請求書払いとクレジットカード決済があります。

掛売りの特徴として、売上を計上した時点では金銭のやりとりが発生しない点が挙げられます。例えば、請求書を発行した段階で売り手側は売上として計上しますが、実際に代金が入金されるのは請求書に記載された指定日です。クレジットカード決済の場合、決済された時点で売上があったものとして扱われるものの、実際に入金されるのはクレジットカード会社が指定した日となります。

掛売りでは、取引の際に以下のような用語を使います。掛売りの導入を検討する場合は、掛売りの仕組みと併せて用語の意味も把握しておきましょう。

<掛売りに関する用語>

- ・売掛債権:代金を請求する権利

- ・売掛金:販売した商品・サービスに対して支払われる予定の代金

- ・買掛金:購入した商品・サービスに対して支払う予定の代金

つまり、掛売り取引に伴い売掛債権が発生し、売り手側・買い手側にとって「代金」に相当するのが売掛金・買掛金です。

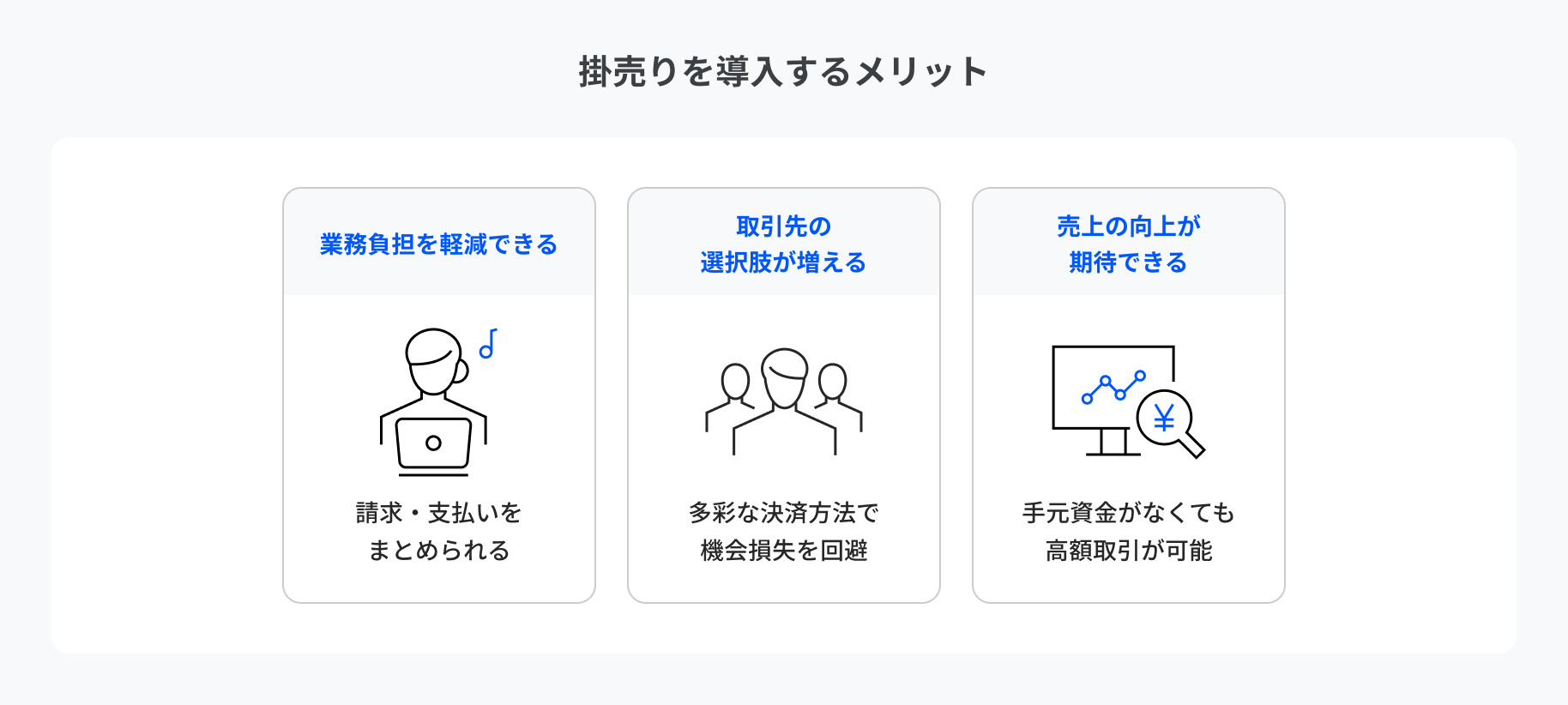

掛売りを導入するメリット

掛売りの仕組みを取り入れることによって、売り手側・買い手側にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットとして挙げられるのは、以下の3点です。

業務負担を軽減できる

掛売りによる取引では、一定期間の取引にて発生した代金を売り手側がまとめて請求し、買い手側がまとめて支払うため、双方にとって業務負担の軽減につながるというメリットがあります。よく行われているのは、1ヵ月分の代金をまとめて請求するケースです。月内に複数回取引が行われていたとしても、請求・支払いはそれぞれ1回で済むため、請求書の発行や支払い手続きを何度も行う手間が省けます。

掛売りと対極に位置するのが都度払いです。都度払いとは、商品やサービスを販売するごとに代金を請求し、買い手は請求されるごとに支払うという取引方法のことを指します。

都度払いの場合、例えば月内に10回取引が行われた場合には、売り手側は請求書の発行・買い手側は支払い手続きをそれぞれ10回行わなくてはなりません。掛売りにすることで、こうしたプロセスを1回にまとめられる点は大きなメリットといえます。

取引先の選択肢が増える

掛売りを導入することで、取引先の選択肢が増えるというメリットもあります。特に、買い手が法人の場合、売り手による請求書の発行を基本的な取引のフローとしているケースは少なくありません。都度払いにしか対応できない売り手から商品・サービスを購入するとなると、イレギュラー対応が必要です。こうした対応を避けるために、掛売りに対応している取引先を優先的に選ぶことは十分に考えられます。

買い手側が大企業の場合は、この傾向が特に顕著です。掛払いを導入していないことによって、気づかないうちに機会損失が発生している可能性は十分にあります。

多彩な決済方法を用意しておくことで機会損失を回避し、取引先の幅を広げることは、将来にわたって取引先を確保していくうえで重要なポイントのひとつです。

高額取引が可能になり、売上の向上が期待できる

高額商品を販売しやすくなることも、掛売りを取り入れるメリットといえます。

掛売りによる取引では、商品・サービスを提供するタイミングと実際に金銭のやりとりが発生するタイミングが異なる点が大きな特徴です。買い手の視点に立つと、手元資金が十分に確保できない状況であっても高額な取引が可能になる決済方法といえます。手元資金の多寡によって取引をする・しないを判断する必要がなくなることから、売り手にとっては販売機会がより豊富になり、売上の向上が期待できるでしょう。特に、高額な取引が行われる事業においては、掛売りを導入するメリットは決して少なくないと考えられます。

掛売りを導入するデメリット

掛売りには多くのメリットがある反面、デメリットとなりかねない面もあります。掛売りを導入する際には、特に売り手側はリスクについても併せて理解しておくことが重要です。

定期的な与信管理が必要

掛売りによる取引は、買い手企業に対する信用にもとづいて行われます。買い手企業に十分な支払い能力があり、信用できると捉えているからこそ、代金の支払い前に商品・サービスを提供できるという考え方です。

裏を返せば、掛売りによる取引を継続するにあたっては、定期的な与信管理が欠かせません。買い手側の支払い能力は、経営状況や財務状況などによって変動する可能性があるからです。

買い手側の与信を定期的に審査し、支払い能力を適切に判断するには、相応の手間と時間がかかります。与信審査のための業務負担が発生することは、掛売りを導入するデメリットのひとつです。

貸し倒れや取り込み詐欺のリスクがある

掛売りによる取引で最も懸念されるのは、貸し倒れリスクです。請求した代金を回収できない事態に陥った場合、売り手側が商品・サービスを提供するために要したコストは、そのまま損失となってしまいます。取引金額によっては売り手側の財務状況の悪化につながったり、仕入先への支払いが滞ることによる連鎖倒産などのリスクが生じたりする可能性も決してゼロではありません。無事代金を回収できた場合も、確認や督促などの手間は発生します。

掛売りを導入する際には、買い手側の与信を適切に判断する仕組みを構築したうえで、支払い能力に応じた与信枠の範囲内で取引を行う必要があるでしょう。

一方で、与信枠を厳しく設定しすぎてしまうと、取引の機会を逃すことにもなりかねません。貸し倒れリスクをできるだけ回避しつつ、適切な与信枠を設けるには、相応の知見やノウハウが求められます。

また、掛売りを悪用して行われる詐欺に、取り込み詐欺があります。取り込み詐欺とは、最初から代金を踏み倒すつもりで取引を行い、商品だけを持ち逃げするという手口の詐欺です。何度か実際に取引を行って相手を信用させたうえで詐欺を行う場合もあるため、細心の注意が必要です。

掛売りのデメリットへの対策

掛売りのデメリットへの対策として、「ファクタリング」と「請求書代行サービス」を活用する方法が挙げられます。また、お客さまがクレジットカード決済を希望しており、なおかつ請求書の発行が取引上不要な場合は「メールリンク型サービス」を利用することも可能です。

それぞれのメリットと注意点を押さえておきましょう。

ファクタリング

ファクタリングとは、掛売りによる取引で発生した債権をファクタリング業者が買い取り、現金化するサービスのことです。支払い期日を待つことなく売掛金を現金化できるため、資金調達方法のひとつとして広く活用されています。

ファクタリング利用時には審査が行われるものの、審査の対象となるのは買い手の信用力のため、売り手の企業規模によらず審査を通過することは可能です。また、ファクタリングの利用によって、負債が増えるといったこともありません。

注意点として挙げられるのは、ファクタリングの利用には所定の手数料が生じるということです。売掛債権の何%という形で手数料が設定されるため、売上規模によっては手数料の負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。

請求代行サービス

請求代行サービスとは、一連の請求業務を委託できるサービスのことです。サービス事業者によっては、掛払いの金額を保証している場合もあります。請求書の作成や送付、代金回収、督促といった業務を代行してもらうことにより、請求業務の負担を軽減できる点がメリットです。

また、未回収代金が100%保証されるサービスであれば、掛売りにおける注意点のひとつである未回収リスクを解消できます。

注意点としては、請求書代行サービスを利用すると、所定の手数料やサービス利用料などが生じることが挙げられます。料金体系はサービスによって異なるため、提供されているサービス内容から費用対効果を慎重に見極めましょう。

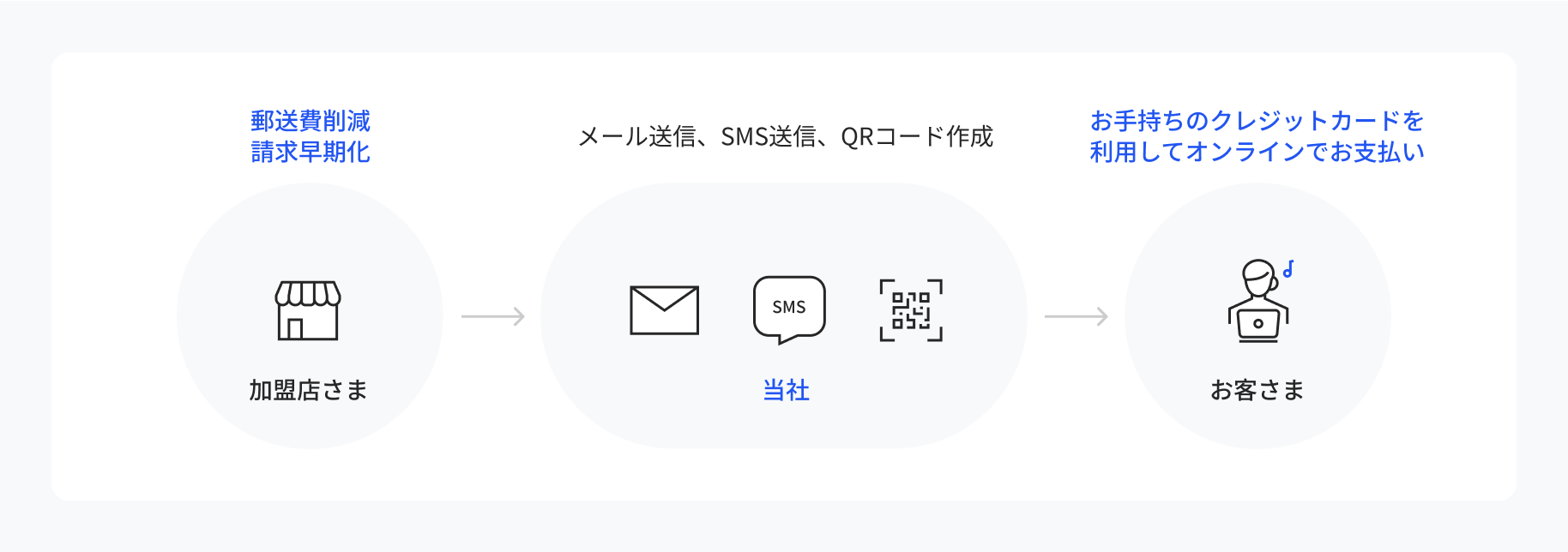

メールリンク型サービス

メールリンク型サービスとは、商品購入手続きの際にメールやSMS、QRコードを通じてお客さまへ決済URLを案内し、クレジットカード決済処理を行っていただく仕組みのことです。お客さまがクレジットカード決済を希望しており、なおかつ請求書の発行が取引上不要な場合は、掛売りの代替サービスとして用いられる場合があります。

決済画面は決済代行会社が提供するため、売り手側は自社で決済システムを構築する必要がありません。

メールリンク型サービスについては、以下のページで詳しく説明しております。

メールリンク型サービス | SBペイメントサービス

掛売りを導入する際の流れ

実際に掛売りを導入する際には、どのような作業が必要になるのでしょうか。掛売りを導入する際の基本的な流れについて解説いたします。

1. 与信審査

初めに、掛売りによる取引を行う買い手の与信審査を行います。与信審査の一般的な方法は、以下のとおりです。

<一般的な与信審査の方法>

- ・法務局にて買い手企業の登記簿謄本を取得する

- ・信用調査会社に依頼する

- ・取引先に直接ヒアリング調査を実施する

すでに取引のある企業であれば、過去の取引状況なども鑑みて、適切な与信限度額を設定する必要があります。初めて取引を行う企業の場合、当初は現金取引のみとし、信用できると判断してから掛払いに移行するのもひとつの方法です。

2. 掛売りの契約を行う

与信審査を経て掛売りを始めることが決まったら、売り手と買い手のあいだで掛売りの契約を交わします。契約書には支払期日や取引期間などを記載し、双方で合意を得ておくことが大切です。

支払期日までの期間(支払いサイト)を長く確保するほうが、買い手にとっては資金繰りの面で有利な取引が可能となります。ただし、支払いサイトを長く設定しすぎると売り手側に代金が入金されるタイミングが遅くなるため、資金繰りが悪化することのないよう注意が必要です。また、下請法に該当する取引の場合は、物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内に支払期日を定める必要があります。

なお、掛払いの契約書に、法定の項目や書式などは存在しません。取引期間や支払期日など、売り手と買い手のあいだで、取引上必要とされる項目を盛り込むようにしましょう。

3. 与信管理を定期的に行う

買い手側の経営状況や財務状況は変化する可能性があることから、掛売りによる取引の開始後も定期的に与信審査を実施する必要があります。年1回など頻度を決めて与信審査を行うほか、買い手企業の業界全体に関わる市場動向の変化が見られたなど、支払い能力への影響が懸念される際には、再審査を随時実施するのがポイントです。

あらためて与信審査を実施した結果、懸念される点が見られるようなら与信限度額を引き下げます。反対に、信用力が十分にあると判断された取引先に関しては、与信限度額を引き上げることにより、売上をさらに伸ばせる可能性があるでしょう。

掛売り導入をご検討の方は、SBペイメントサービスへ

掛売りの導入を検討している事業者さまには、SBペイメントサービスへのご相談をおすすめします。SBペイメントサービスは、NP掛け払いや請求書クラウドといった掛売り代行サービスや、メールリンク型サービスなど、さまざまな決済方法の導入・運用をまとめて代行いたします。掛売りを導入するにあたって、さまざまな決済方法を確保しておきたい事業者さまにおすすめです。

また、SBペイメントサービスでは、事業者さまの決済に関する課題の解決に向けて、幅広くご相談に応じています。決済を効率化したい事業者さまや、掛売りの仕組みをスムーズに導入したい事業者さまは、ぜひSBペイメントサービスにご相談ください。

よくあるご質問

- Q.

- 掛売りを導入するメリットは?

- A.

- 掛売りを導入する主なメリットとして、業務負担を軽減できること、取引先の選択肢が増えること、高額販売に対応しやすくなり売上伸長が期待できることが挙げられます。

都度払いの場合、商品やサービスを販売するごとに代金を請求し、買い手は請求されるごとに支払い処理を行わなくてはなりません。こうした請求業務の負担を軽減し、業務を効率化できることは掛売りの大きなメリットといえます。

また、取引先によっては請求書の発行が必須のフローになっているケースも少なくありません。こうした事業者との取引機会を逃しにくくなることも利点のひとつです。さらに、掛売りであれば手元資金の多寡にかかわらず高額取引が可能になることから、売り手にとって販売機会が豊富になり、売上の伸長が期待できます。

- Q.

- 掛売りを導入するデメリットは?

- A.

- 掛売りを導入するデメリットとして挙げられるのは、定期的な与信管理が必要になることと、貸し倒れや取り込み詐欺のリスクがあることの主に2点です。

こうしたリスクを未然に防ぐためにも与信審査を実施し、取引先ごとに適切な与信限度額を設定することが求められます。また、売掛債権を現金化できるファクタリングや、未回収保証が利用できる請求書代行サービスを利用するなどして、貸し倒れリスクを回避することが重要です。

その他のご不明点はFAQ よくあるご質問をご確認ください。